벨만-포드 알고리즘(Bellman-Ford algorithm)은 특정 출발 노드에서 다른 모든 노드까지의 최단 경로를 구하는 알고리즘입니다. 특징 중 하나는 엣지의 가중치가 음수여도 활용이 가능하다는 점이며, 이러한 음수 사이클의 존재 여부를 판별하는 것이 벨만-포드 알고리즘의 중요한 것 중 하나 입니다. 벨만-포드 알고리즘의 구체적인 작동 원리는 아래와 같이 구현할 수 있습니다.

1단계 : 초기화

벨만-포드 알고리즘은 엣지를 중심으로 동작하기 때문에 엣지 리스트를 구현합니다. 이전 다른 그래프 경우와 유사하게, 거리 리스트에 대해서는 출발 노드는 0, 나머지 노드는 무한대로 초기화도 수행합니다.

graph = [] # 에지 리스트

for _ in range(num_edge):

u, v, w = map(int, input().split())

graph.append((u, v, w))

D = [float('inf')] * n # 노드의 개수

D[start] = 02단계 : 거리 리스트 업데이트

모든 에지를 확인해 총 (n-1)번 거리 리스트를 업데이트합니다. (D[e] = D[s] + w) 업데이트를 수행하기 위한 AND 조건은 다음과 같습니다.

- D[s] != inf

- D[e] > D[s] + w

for _ in range(n-1):

for s, e, w in graph:

if D[s] != float('inf') and D[e] > D[s] + w:

D[e] = D[s] + w3단계 : 음수 사이클 탐지

에지 리스트에 있는 모든 에지에 대해서 위에서 언급한 조건을 만족하는 경우에는 음수 사이클이 존재하는 것을 알 수 있습니다.

for s, e, w in graph:

if D[s] != float('inf') and D[e] > D[s] + w:

return None

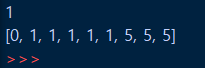

return D최종 코드

위에서 설명한 단계에 따른 최종 코드는 아래와 같이 구현할 수 있습니다.

graph = []

for _ in range(num_edge):

u, v, w = map(int, input().split())

graph.append((u, v, w))

def bellman_ford(start, graph):

D = [float('inf')] * n # 노드의 개수

D[start] = 0

for _ in range(n-1):

for s, e, w in graph:

if D[s] != float('inf') and D[e] > D[s] + w:

D[e] = D[s] + w

for s, e, w in graph:

if D[s] != float('inf') and D[e] > D[s] + w:

return None

return D참고자료

벨먼-포드 알고리즘 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

위키백과, 우리 모두의 백과사전. 벨먼-포드 알고리즘(영어: Bellman-Ford algorithm)은 가중 유향 그래프에서 최단 경로 문제를 푸는 알고리즘이다. 이때 변의 가중치는 음수일 수도 있다. 데이크스트

ko.wikipedia.org

[2] Do it! 알고리즘 코딩 테스트 : 파이썬 편

'Python > CS' 카테고리의 다른 글

| [자료구조] 파이썬으로 트라이(Trie) 구현하기 | 문자열 검색 (2) | 2024.09.30 |

|---|---|

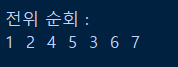

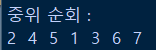

| [알고리즘] 파이썬으로 위상정렬 구현하기 | Kahn Algorithm, 진입 차수, 순서를 부여하는 문제 해결 (2) | 2024.09.25 |

| [알고리즘] 파이썬으로 플로이드-워셜 알고리즘 구현하기 | 모든 노드의 최단거리를 구할 수 있는 쉽지만 계산이 많은 알고리즘 (2) | 2024.09.23 |

| [알고리즘] 파이썬으로 다익스트라(Dijkstra) 알고리즘 구현하기 | 그래프 최단거리, 최적화에 사용되는 알고리즘 (1) | 2024.09.19 |

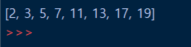

| [알고리즘] 파이썬으로 에라토스테네스의 체를 이용해 소수 판별하기 | Python, Algorithm, Prime Number (0) | 2022.03.17 |